Essay

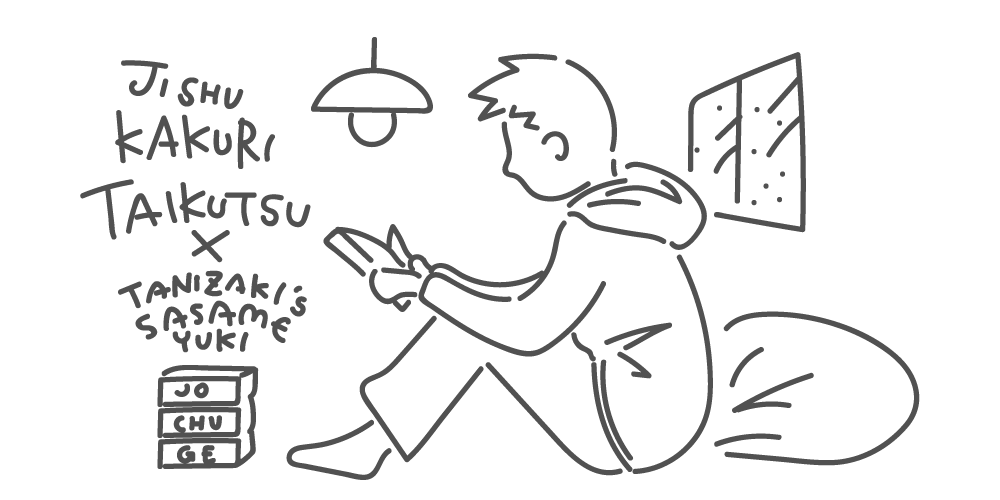

外出自粛と本

#23|文・藤田雅史

先月、この原稿の書き出しを「新型コロナウイルスで、世の中が大混乱だ。」としたが、一ヶ月経って、世の中はさらに混迷を深めた。

ウイルスの市中感染は中国や欧米のみならず日本国内にも広がり、今、医療崩壊の危機が叫ばれている。もはや株価の暴落なぞニュースでもなんでもない。この状況下、一般市民にできることは、感染のリスクを抑える行動を心がけることしかなくて、他人との濃厚接触の機会を回避するには、テレワーク、不要不急の外出自粛、自主隔離、そう、可能な限り自宅に引きこもるしかない。

さて、一日中部屋にいると、当然のことながら退屈を持て余す。持ち帰った仕事に集中しようとパソコンを起動しても、どうも気持ちが散漫になり、職場にいるみたいには仕事気分が盛り上がってこない。なんかなー、と思ってごろりと横になり、春の日差しに誘われてうっかり昼寝をしてしまうと、その分、夜眠れなくなって、真夜中の退屈はさらに深刻な退屈になる。

そんな夜に、『細雪』を観た(またしても市川崑監督!)。以前から好きな映画で、もう何度も繰り返し観ているのだけれど、また久しぶりに観た。冒頭の花見のシーンから引き込まれる。どういう映画か知らない方のために、以下、Amazonのプライムビデオに掲載されている紹介文を引用する。

“滅びゆく名家の四姉妹の顛末を描く、谷崎潤一郎の小説の3度目の映画化。掴みどころのない三女役で、従来と一味違う色香を放つ吉永小百合をはじめ、幻想的な照明や豪華な衣装など、強力なスタッフのサポートを得た市川崑監督の、女優の魅力を存分に引き出す演出が堪能できる。昭和13年、大阪・船場の蒔岡家では、次女・幸子らが三女・雪子の見合い話を次々と持ちかけるが、一向に要領を得ず、話がまとまらない。雪子本人はのんびりとお嬢さん生活を楽しんでいたが…。(C)1983 東宝”(引用—Amazonプライムビデオ)

ちなみに大阪船場の滅びゆく名家=蒔岡家の四姉妹は、佐久間良子、岸惠子、吉永小百合、古手川祐子であり、脇を石坂浩二、伊丹十三が固める。

観終わって、思った。そうだ、どうせ部屋で時間を持てあましているのなら、この機会に、大谷崎を読もう。映画は繰り返し観ているものの、その原作であり、近代文学の代表作ともいわれるこの長編「細雪」を、恥ずかしながら僕は一度も読んだことがないのだ(ついでに言うと、読んだことのない名作、というのは他にも数え切れないほどあり、僕らの世代にとって、でもそれは、けっこう当たり前のことでもある)。

実は、本はすでに手元にある。上中下巻の三冊。活字が大きくて読みやすい、ほるぷ出版〈日本の文学〉シリーズのものを、以前、ブックオフで買ったのだ。一冊三百円ちょっと。箱入りのものをたまたま見つけて、このボリューム感でこの価格はお買い得だ、とウキウキした気持ちでレジまで運んだのだけれど、家に帰って、三冊重ねると約10センチにも及ぶ(ちょうど文庫本の“横幅”である)、そのぶ厚さにひるんでしまった。以来、ずっと放置したまま埃を被っていたそれを、今回、改めて手にとった。

ところで、今は本当の本当に、本が売れない時代らしい。売れるのは有名人が書いた本くらいで、無名の作家はもちろんのこと、ある程度キャリアのある作家でも、その本を出すための条件はかなり厳しくなっていると聞く。特に若い世代に、じっくり長編を読む、という習慣をもつ人が少ない。別に嘆きたいわけじゃない。まあ、そりゃそうだよね、と正直に思う。好きな音楽を好きなだけ好きなときに聴けて、観たい映画を観たいときに好きだなだけ観られて、スポーツも、買物も、もうオンデマンドなんていう言葉が古くさいほど、それは当たり前に、スマホを手にとるだけでスピード感を持って楽しめる。ひたすらタイムラインを追いかけ、少しでも飽きたら次へ、次へ、そのまた次へとコンテンツをはしごできちゃうこの時代、誰が上中下巻の大長編なんてわざわざ読むものか。もうなんだか、この手の分厚い小説というのは、一般的な娯楽ではなく、マニアックな娯楽になってしまった感もある。

そんな中で、新型コロナ関連の似たようなニュース記事を延々と見続け、仕事のやる気が出ないからとYoutubeで同じ動画を繰り返し流し続けるのにも飽きてきたこのタイミングで、むしろ逆にこういうボリューミーな長編小説は、なかなか乙なひまつぶしに思えた。毎日少しずつ、マラソンのような気分で読み進めていこう。

というわけで読みはじめたばかりの「細雪」。まだ上巻の途中だが、ひたすら三女の見合い話が続く。縁談相手の母親がよくよく調べたら精神病だったとか、次の相手は妻子を亡くした中年やもめだとか、そういう話だ。もうさ、誰でもいいから結婚しちゃいなよ、自分で恋とかして相手探したらいいんじゃないの、と婚活アプリを勧めたいくらいだけれど、案外、読んでいてちっとも時代の古臭さ、かび臭さを感じない。分厚いのにすらすら読めて、しかも品性というか、心地よい手触りみたいなものを感じ続けていられる。花見のシークエンスの描写なんて、ただ京都の名所の行程を書き連ねているだけなのに、ああ、これが日本の美よね、と感動をおぼえさえした。美しいものを愛でる気持ちは、今も昔も変わらない。男女の心の移り変わりも。世界を美しく書けば、いつ読んでもそれは美しい世界なのだ。なるほど、これが谷崎、大谷崎か…。(ついでに言いたい。驚くべきは、1ページにひとつも「。」がなかったりするのに、ちっとも読みづらくないことだ。長い文章ってのはね、こういうふうに書くといいんだよ、と教えられているようでもある。)

今月は、太平洋戦争に突入する前の大阪の旧家の世界に没頭する。上中下巻をすべて読み終わり、不自然な船場訛りで独り言をつぶやくくらいになったとき、今のこの世の中の大混乱にも、終わりが見えていますように。「こらあかんわ…」となっていませんように。

■