Essay

口実と本

#53|文・藤田雅史

「本が売れない時代」という表現にはまだ救いがあるけれど、「本を買わない時代」あるいは「本を買えない時代」というふうに言い換えると、それはけっこう深刻な感じがする。というのは、昨今の世界情勢に伴う値上がりの波が、いつのまにか本にまで及んでいると気づいたからだ。

書店で1冊1,500円+税くらいだと思って手に取った本が、1,800円+税だったりする。600円くらいの厚さだろうと思って文庫本をひっくり返すと、780円とかだったりする。文芸の新刊コーナーに並ぶ上製本と並製本の割合がちょっと変わった気もするし、それ以前に、仕事でつながりのある印刷会社から、「紙の値段がかなり上がっている」とも聞いている。

ランチで1,500円払ってもどうってことない大人ならまだしも、「いやー、昼飯は500円が基準っすね」という若い子にとって、さすがに1冊約2,000円では、本に手が伸びないのも頷ける。だったら同じ値段を払ってサブスクで映画やドラマを見放題で見るだろう。

月に何冊も本を買う、という習慣のある若い子が、残念ながら僕のまわりにはいない。もちろん絶滅したわけではないだろうし、「本好き」を自称する子はたくさんいる。でも、昭和に生まれ平成で育ち、本やCDやDVDといった「ソフトを買うこと」が、イコール、芸術やカルチャーに触れるもっとも手近な方法、だった僕らの世代とは明らかに違う文化を今の若者は形成し、享受している。

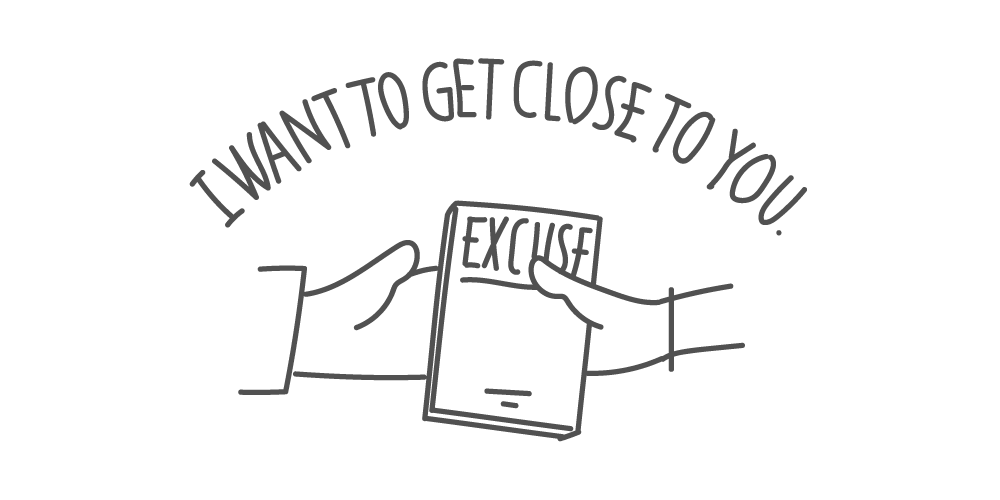

と、そんなことを書くのは、本やCDやDVDといった形あるものの貸し借りをそういえば最近、しなくなったな、とふと気づいたからだ。ソフトの貸し借り。それは自分ひとりで楽しむだけでなく、趣味嗜好の合う誰かと共有するものでもあって、「あれ貸して」「これ貸そうか?」のコミュニケーションは、友達同士はもちろんのことだが、知り合ったばかりの友達未満の者同士、あるいはこれから仲良くなろうとしている者同士にとっても、人間関係の距離を縮める格好の「口実」だった。

「あのミュージシャンのインディーズ時代のアルバム持ってるよ。セカンドとかすごくいいよ。よかったら貸してあげようか?」「え、聴きたい。貸して」「あの人のエッセイ、面白いよね。文庫ならうちに全部揃ってるよ」「ほんと?今度貸してくれない?」「あの人が載ってる雑誌、バックナンバーがうちにあるよ」「え、見たい!」

身のまわりに、常にそういう会話があったような気がする。そしてその本やCDの貸し借りを口実に、男女が互いの部屋を行き来する、ということもあった(ような気がする)。貸し借りをする予定の本があれば、どこかのお店で一緒にご飯を食べた後、「そういえばあの本貸してあげるよ」と言って男の子が好きな女の子を自分の部屋に自然に誘うこともできただろうし(彼女もそれにのっかることができただろうし)、彼女は本を返すことで彼の部屋をもう一度訪ねる口実を作ることもできた。借りた本をわざと彼の部屋に忘れてくる、なんて打算を働かせることもできたはずだ。

逆に、「よかったら今日あの本貸そうか?」と言って、「ううん、また今度でいいよ。来週学校に持ってきて」と上手にかわされれば、あまり傷つかずに、ああ、脈なしなんだな、と相手の気持ちを察することもできた。人と人のあいだを行き交う「ソフト」は、いろんな口実にできた。

本どころかCDもDVD(ブルーレイ)も売れない今の時代、今の子は、そういう物理的な「ソフト」の貸し借りをしているのだろうか、それを口実に互いの部屋を行き来したりするのだろうかと、ちょっと思ってみたりする。コロナ禍も相まって、ただでさえ「誘う」ということのハードルが高い時代だ。ソフトはデバイス間で送信するだけとか、URLをコピペするだけとか、そういう、便利なお手軽さが、男女のつながりを難しくしてしまっているのではないかと思えてならない。

読むとか読まないとかあまり関係のない、「口実としての本」は、今、どこに行ってしまったのだろう。

■

本サイトのウェブ連載エッセイが、一冊の本になりました!「本とともにある、なにげない日常」を、ちょっとしたユーモアで切り取る、本にまつわる脱力エッセイ『ちょっと本屋に行ってくる。』現在好評発売中です。>>詳しくはこちら

藤田雅史『ちょっと本屋に行ってくる。』

issuance刊/定価1,540円(税込)